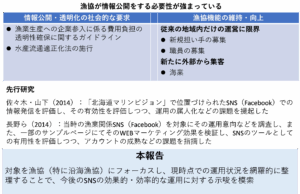

沿海地区の漁業協同組合(以下、沿海漁協)は職能・入会集団であるがために閉鎖的であるとされている。

一方、SNSなどを活用して積極的に情報発信を行っている沿海漁協も存在している。

先行研究では漁村地域のSNSを活用した情報発信について個別の効果検証がなされているが、

その実態を網羅的に整理した事例は乏しい。

また、漁協事業の透明化・情報開示が社会的に求められているだけでなく、

厳しい経営環境のなかで沿海漁協が事業や経営を維持するためには情報発信が必要不可欠な部分も存在しよう。

特に近年は「海業」の振興による地域への集客が水産基本計画および漁港漁場整備長期計画でも位置づけられ、

集客に際する情報宣伝の重要性は増している。

そこで、本報告では、沿海漁協が行っている情報宣伝のうち、

特にSNS(Facebook)を用いた情報発信の実態を整理し、

沿海漁協がFacebookを効果的・効率的に運用する示唆を得ることとする。

まず、Facebook内に存在する沿海漁協とその連合会のアカウントを抽出し、

アカウントの所有率・運用率、運用実態とフォロワー数との関係性について、定量的に評価した。

沿海漁協とその連合会におけるFacebookアカウント所有率は20%であり、

企業の一般的なアカウント所有率と比べると著しく低い。

一方、アカウントを所有している沿海漁協のうち、

そのアカウントを運用していたのは43.9%であり、これは一般企業の水準と近しい。

運用上のKPIに挙げられることが多いフォロワー数については、

アカウント運用をしているほうが、していないアカウントに比べて有意に多い。

投稿頻度とフォロワー数に明確な相関性は認められなかったものの、

一定以上の頻度で投稿したほうが、フォロワー数が多い傾向にあった。

なお、投稿内容とフォロワー数に有意な差は見られなかった。

次に、投稿内容からアカウントの運用状況を定性的に評価した。

投稿内容を分類別にみると、直売店や直営食堂などの「漁協事業」についての情報発信がもっとも多く、

次いで、地域の水揚情報などの「漁模様」を伝える内容、組合で取り扱っている商品やその開発の情報、

組合主催のものも含めた地域のイベント情報の発信が多くを占めた。

なお、台風接近に伴う周囲の状況や貨物船の座礁情報などの発信が散見された。

これは、漁協がFacebookを運用することで、水産多面的機能のうちの「海の安全・安心の提供」機能を発現させていると評価できる。

上記の通り、閉鎖的であると指摘されている沿海漁協においても一定の情報宣伝活動が認められた。

先行研究によると、直売店を経営している漁協の割合は24%であり、これはFacebookアカウント所有率と近しい。

SNSは設立コストが低いため整備しやすく、直売店などを営む漁協が積極的に設立する動機を得られることを考えると、

本調査は先行研究の結果を支持するものになったと言える。

ただし、実際にアカウントを運用しているのはそのうちの43.9%であり、集客を要する事業の体制に課題を抱えていると言える。

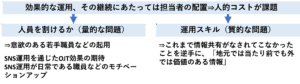

Facebookアカウントの運用率が低い原因のひとつは沿海漁協における人的リソース不足であると考えられる。

沿海漁協の組織構造は、組合員にサービスを提供するという対内的な体制に由来しているので、

広報担当の設置といった外向きの営業人材の配置はそのまま費用の増大を意味する。

経営体力が低下している沿海漁協にとってこのような費用の増大や新規事業への投資は課題となろう。

これに対し、教育効果を目論んだ若手職員の登用や、SNS運用に興味がある組合員などの登用が対策として考えられる。

不足している人的リソースが質的なもの、

すなわち「SNSでなにを発信したらいいかわからない」というところにあるのであれば、

むしろ、これまで閉鎖的だった逆境を活用したい。

これまで情報発信が遅れてきたからこそ、些細な情報でも世間からの要望・価値があるのではないだろうか。

(本コラムは漁業経済学会2025年第72回大会 一般報告の内容を転用しております)

水産振興部 主任研究員 奥出裕介

Top

Top