日本のほぼ全ての離島の水産業を踏査、調査した集大成

『〈日本しま紀行〉(乾政秀=著)刊行開始!』

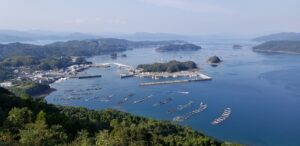

日本は島国である。本島と呼ばれる北海道、本州、四国、九州、沖縄本島の五島を中心に、国土地理院の調査によると14125の島がある。このうち人が住みかつ橋などで本島とつながっていない島は約320島に及ぶ。著者は現役生活引退後の2012年から約11年半をかけて、東京都小笠原村の硫黄島と南鳥島を除く321島(訪問時に無人島になっていた島も含む)を巡り、島の人々の暮らしと生業を調査し、記録に留めてきた。

島は海で隔絶していたから、かつて多くの島では、自然に依拠する自給自足の生活が営まれ、独自の文化を育んできた。日本列島は南北に細長く、亜寒帯から亜熱帯までを含むことから多様な生物が棲み、それぞれの水土に合わせた暮らしが成立していた。島の周りは海に囲まれているからどの島でも基本的に漁業が営まれ、そして平地や水が乏しい島では、「耕して天に至る」と形容されるように山の上まで段々畑を造成し、麦や芋が作られた。貧しかったが豊かな暮らしをしていたのである。

しかし、高度経済成長を境に島でも貨幣経済化が進むと、自給自足的な生活は放棄を迫られる。農作物は換金作物へと転換し、漁業は重要な現金収入源となった。そして島から都市へと人口が流出し、島の人口は減少、高齢化が進んだ。この間、無人島になった島も多い。島社会は日本社会の少子高齢化を先取りしたのである。

しかし島は、国益の確保、多様な文化や自然の維持、水産海洋資源の利用などのためにかけがえのない存在であり、無人島化を阻止し、島を再生させることはきわめて重要な課題になっている。若い人々の島への移住や新しい産業育成も芽吹き始めている。著者が旅をした21世紀前半は高度経済成長以前の島の暮らしを経験した最後の世代がまだ島で活躍していた時期であり、一方で新しい人材に入れ替わりつつあった時代ともいえる。本シリーズは21世紀前半のこうした時勢における日本の島々の暮らしの記録である。

発売中

出版社:水声社

書籍名:日本しま紀行

著者:乾政秀

発売日:2025年11月より毎月1巻ずつ刊行

定価:3,000円(税込)

直接販売の場合の販売価格:2,550円(税込)

※著者割で直接販売しております。

※直接販売の場合は請求書払いとなります。振込手数料はご負担ください。

<問い合わせ先>

総務:044-922-3265/info@suidosha.co.jp

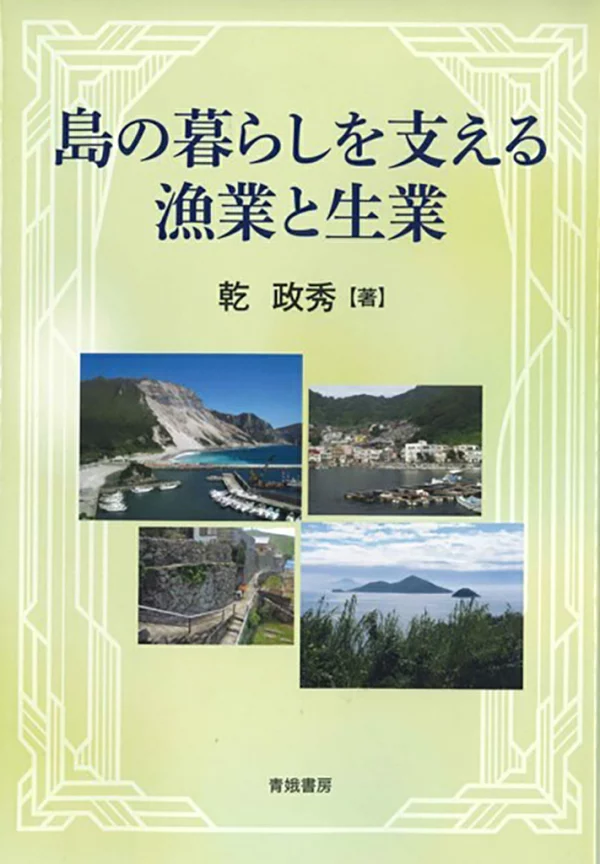

『島の暮らしを支える漁業と生業』

本書は、弊社の創業者である乾が、海洋環境と水産業のコンサルタントとして現役生活を送り、引退後11年半をかけて日本のほぼ全ての離島を踏査、調査した集大成です。

わが国の離島の水産業(漁業・養殖業、水産加工業、流通業などを含む産業体系)と島の生業の貴重な記録となっています。

21世紀前半における離島の水産業の置かれている現状の記録として後世に伝えることを願って書かれた貴重なレポートであり、離島の水産業が抱える課題克服の参考事例が満載です。

加えて、東日本大震災による宮城県の離島の被害と復興の現況をまとめ詳細に報告します。

発売中

出版社:青娥書房

書籍名:島の暮らしを支える漁業と生業

著者:乾政秀

発売日:2025年3月31日(月)

定価:6,600円(税込)

直接販売の場合:5,280円(税込)

※著者割で直接販売しております。

※直接販売の場合は請求書払いとなります。振込手数料はご負担ください。

<問い合わせ先>

総務:044-922-3265/info@suidosha.co.jp

読者の皆様へ

現役生活引退後、2012年から「しま旅」を開始し、本土と橋などでつながっていない有人離島約三三〇島を取材してまいりました。上陸が叶わなかったのは小笠原村の硫黄島と南鳥島の二島だけです。

取材した内容は「海洋と生物」(生物研究社)、「しま」(日本離島センター)、「アクアネット」(湊文社)の三誌に連載してきましたが、この度2010~20年代のわが国の島の現状を後世に残したいと考え、一冊の本にまとめ、㈱青娥書房から出版いたしました。本書を謹呈いたしますので、ご笑読いただければ幸甚です。

わが国の島は総じて厳しい現状にあります。同時に日本の水産業も近年衰退の一途を辿っています。このため、周囲を海に囲まれるがゆえに水産業への依存度が相対的に高い離島の経済的基盤は揺らいでいます。島国・日本にとって離島が健全に存立していくことは多面的機能を維持するうえでも重要であります。現状を克服し、日本の水産業の再建と離島の活性化を願ってやみません。

乾 政秀

1948(昭和23)年神奈川県生まれ。1966年神奈川県立横浜翠嵐高等学校、1970年東京水産大学(現東京海洋大学)を卒業、1972年同大学院修士課程修了。同年に(株)東京久栄に就職し、全国の発電所や沿岸開発などに伴う海洋環境調査や環境アセスメント、藻場造成、水産振興などの業務に携わる。1990年同社を退社。1990年11月株式会社水土舎を設立し、代表取締役に就任。全国各地の漁村の水産振興や電源地域の地域振興のコンサルタントとして全国の漁村を回る。この間、水産庁の「離島漁業再生支援交付金制度」や「水産多面的機能発揮対策支援事業」などの政策設計に関わる。2011年代表取締役を退任し、最高顧問に就任。現在は同社相談役。退任後、東日本大震災後の2012年から約10年をかけて硫黄島と沖ノ鳥島(いずれも東京都)を除く全国の有人離島(約330島)の調査を実施し、紀行文を執筆。主として水産業を中心とした島の生業などを「海洋と生物」(生物研究社)、「しま」(日本離島センター)、「アクアネット」(湊文社)に連載。

離島覚書 一覧

わが国は7,000弱の大小様々な島からなる島国です。

2015年4月1日現在、人が住む島で本土(北海道、本州、四国、九州、沖縄本島)と橋などで陸続きになっていない、いわゆる離島は307島を数えます。

遠い昔、人々は農地を求めて、あるいは水産資源や鉱物資源(石材や石炭、鉱石など)を求めて島に移住し、集落を形成しました。そして自給自足と僅かばかりの現金収入で生計を営んでいたのです。しかし高度経済成長以降、貨幣経済化が進むと、都市への人口の移動が進み、離島は過疎化、高齢化が進行しました。すでに無人島になってしまった離島も少なくありません。

そして、社会の高度化によって益々この傾向が助長され、無人島化が加速することが危惧されます。周囲を海に囲まれた離島は、水産業に大きく依存しています。平地が少なく、狭隘な土地に住む多くの人々にとって、広大な海はまさに生活の糧を得る場でした。寄って立つこの水産業の将来は、環境や生態系の変化で怪しくなりつつあります。

平成年代から令和にかけて日本のそれぞれの離島がどのような歴史を歩み、将来に向けて課題を抱えているのか、これらの現実を記録しておくことはきわめて重要だと考えました。

東日本大震災後の2012年から日本の離島の現状を網羅すべく島旅を続けていますが、この離島覚書はその記録です。

(株式会社水土舎 相談役 乾 政秀)

※本書を引用される場合は出典を記載願います。(明記例:離島覚書((株)水土舎 乾))

Top

Top